Last Updated on 2025年12月7日

こんにちは。

海外生活を始めるにあたり、渡航前に荷物の一部を郵便局の国際郵便(船便・航空便)で送りました。航空便の方は無事に受け取ることができましたが、送る時と受け取る時双方で何度もトラブルがありました。

ここでは私の経験談をもとに、配送の流れとポイントをまとめておきます。これから留学や駐在で渡仏される方、フランスに荷物を送る予定の方に参考になれば幸いです。

この記事は日本にいる家族に読んでもらう(そしてもしもの場合に荷物を送ってもらう)ことを想定しております。

Contents

郵便局でフランスへ荷物を送る3つの方法(日本郵便ウェブサイトより引用)

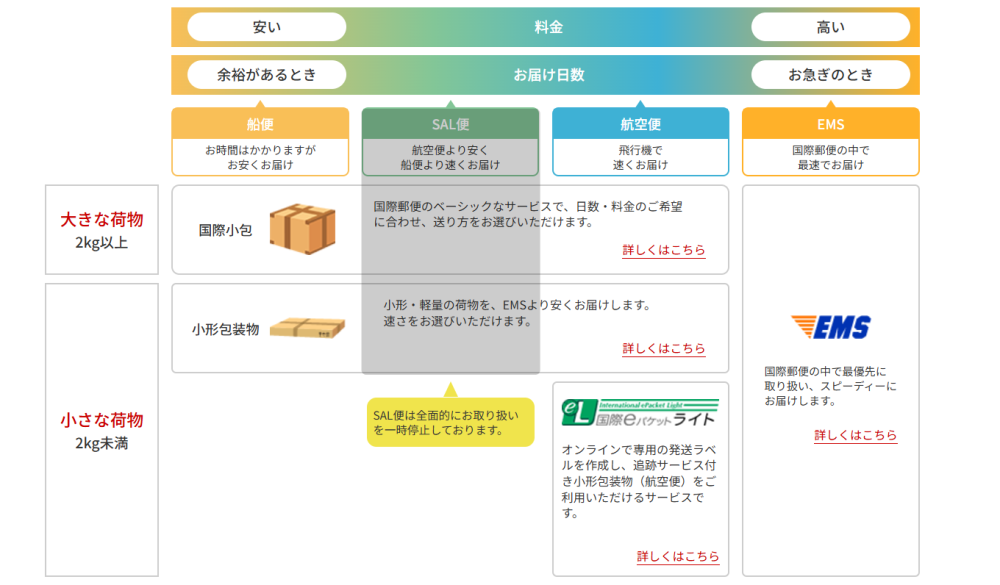

2025年9月現在、郵便局を通して荷物を送る方法は以下の図のとおりです。

2kg以上の大きな荷物を送る場合、国際小包(船便・航空便)、EMSの3つの方法があります。SAL便というサービスは、現在取扱中止となっています。いずれも追跡が可能です。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

国際小包(船便・航空便)

2kgから30kgまでの荷物を送る際の一般的な方法で、品物の破損などへの補償サービスをオプションで付けることができます。

荷物の長さのはかり方は日本国内への郵送時と異なり、長さ1.05m 長さと横周の合計2m以内となるので要注意です。

国際小包の輸送手段は船便と航空便の2種類があります。

船便🚢

文字通り船で輸送する方法のひとつで、時間はかかるけれど安く送れることが大きな特徴です。

入国後すぐには使わないけれど、冬服といった季節ものや日本でしか買えない日用品のストックなど、後にフランス生活で必要になるものを送るのに便利です。

メリット

・送料が安い

たとえば20kgの荷物を送る場合の料金は、後述する航空便やEMSの3分の1程度です。具体的な料金の目安は日本郵便のウェブサイトで確認することができます。

デメリット

・時間がかかる

日本からフランスの住所に届くまで、通常1〜3か月かかるとされています。場合によってはそれ以上かかることもあるようなので、「すぐ必要なもの」は不向きです。

・荷物がつぶれる可能性がある

多くの荷物と一緒に積まれた状態が長期間にわたるため、段ボールがへこんだり、中身が衝撃を受けることがあります。梱包は特に丁寧にする必要があります。

・品質劣化の可能性あり

コンテナの中は高温と湿気に見舞わるので、食品や衣類の品質が低下する可能性があります。

追跡が遅れがち

追跡サービスはありますが、海上輸送中や入国後は更新が止まることがあるため、現状の追跡は難しい場合があります(これは航空便も同様です)。

航空便🛫

航空便も文字通り飛行機で輸送する方法で、船便より早く届き、後述のEMSよりも料金が抑えられる中間的な手段です。「入国後すぐに使うけれど、スーツケースには入らりきらないもの」送るのに便利です。

メリット

7~10日で到着

フランス宛てに送る場合、通常は1週間ほどで届きます。船便よりも輸送時間が短いため、到着時の荷物の状態が比較的安定しています。

私は入居予定の8日前に自分の名前名義で入居予定の住所に航空便を送りました。早く届いた場合でも近くに郵便局で止めてもらえるだろうと軽く考えていたのですが、入居当日の朝に届いてしまい、「送先不明の理由で送り主宛てに返送された(過去形)」とメールで通知され、かなり慌てました。

丁寧に扱われやすい

航空輸送の特性上、荷物が激しく積み重ねられることが少なく、船便よりも破損リスクが低い場合があります。

料金はEMSより安い

速達扱いではないので、EMSよりもコストを抑えつつ比較的早く荷物を届けられます。

デメリット

料金は船便より高い

重量やサイズが大きくなるほど、費用が船便の数倍になります。

EMS🚀

日本郵便で提供される最速の国際配送サービスです。料金は高めですが、到着が早く、追跡や補償も充実しています。

メリット

最短3〜5日で到着

フランス宛の場合、到着までの時間が最も短く、緊急の荷物にも対応可能です。

国際小包よりも大きい荷物を送れる

国際小包のサイズの最長は長さ1.05m 長さと横周の合計2m以内ですが、EMSは長さ1.5m以内、長さと横周の合計が3m以内までの荷物を送れます。重さは国際小包と同じく30kgまでとなります。

補償制度が充実

万が一の紛失や破損時に最高200万円まで補償されるので(条件あり)、高価な荷物の郵送も安心です。

デメリット

料金が高い

重量やサイズによって費用がかさみます。

禁制品が多い

食品やアルコール入りの化粧品などは送れません。

フランス到着後の扱いにばらつきがある

EMSの荷物はフランスに到着後、クロノポストという会社が配送を請け負います。ネット上の情報を見ると、あまり良くないケースを散見します。日本郵便のEMS自体は速達性に優れていますが、フランスでの配送状況や通関の混雑によっては到着が遅れる可能性がある点は注意が必要です。

以上が各便の特徴ですが、荷物をまとめて窓口に受け付けてもらうまでにいくつものステップを踏む必要があります。

煩雑なので、梱包前に送る物とその詳細をリスト化しておくと便利です。

郵便局での荷物の送り方

ステップ1 送れるものと送れないものを確認

まず最初に「送れるもの」と「送れないもの」を確認する必要があります。国際郵便は日本郵便の規則(国際郵便約款)と、送り先毎の独自ルールがあり、この2つを守らなければ送ってもらえません。

世界共通で送れないもの

世界共通で禁制品とされている代表的なものは次のとおりです(日本郵便ウェブサイトより)。

これらは世界共通で配送が原則禁止とされているので、うっかり入れないよう注意が必要です。通関時、X線検査などで検知されるようです。

フランス独自で制限のあるもの

世界共通で遅れることができないもののほか、送り先独自のルールがあります。フランスでも禁制品や送達条件があります。郵便局に荷物を預ける際、スタッフからこの一覧にある品物が含まれていないか確認されます。

ルールに違反すると、最悪の場合はフランスに届かずに日本に返送されてしまいます。送料ばかりかさんでしまうので、目を通しておきましょう。

ステップ2 発送用ラベル(税関手続き資料)の作成

次に必要なのが発送ラベルの作成です。日本郵便で荷物を送る場合は、郵便局に荷物を預ける前にラベルを作成します。

送る物やその値段と重さ、個数をすべて申告します。これらの情報は通関手続きの際にも用いられます。

作成に当たり、いくつか注意点があります。

注意その1 発送用ラベルは日本郵便の国際郵便マイページサービスで作成する

注意点のひとつめとして、日本郵便の国際郵便マイページサービスで作成します。たとえ必要情報が揃っていても、手書きのものなど指定のラベル以外は受け付けてもらえません。

サービスの利用にあたり、国際郵便マイページサービスはスマートフォン版とPC版の2パターンがあります。スマートフォン版の場合は会員登録が任意ですが、今後も利用の予定がある場合、会員登録をしておくと便利です(ただし12カ月間ログインがないとアカウントは削除されます)。

入力内容はスマートフォン版もPC版も同じですが、ラベルの出力方法が異なります。スマートフォン版を使用する場合、郵便局にある「ゆうプリタッチ」という端末を使ってラベルを出力できます。一方、PC版の場合、作成したラベルを自力で印刷する必要があります。自力での出力が難しい場合、窓口の方に番号をお伝えすれば、郵便局で出力してもらえます。

宛先住所や電話番号、差出人情報等はすべて英語またはフランス語で入力します。詳しい入力方法は日本郵便のウェブサイトに書かれていますが、送り先の住所と宛先は事前によく確認しておきましょう。ひとつの住所に複数の建物が存在している場合がありますので、建物に名称があるか確認しておきましょう。

注意その2 関税・付加価値税の課税

日本からフランスに荷物を送る場合、荷物の総額が一定以上を超える場合、EUの共通関税とVAT(付加価値税)が課税されます。そのため中身の品目と金額を細かく記載する必要があります。

一定以上を超える場合でも、留学生活に必要な物の輸送であることを証明することで免税扱いとなります。

手続き方法(フランス政府の通関手続ウェブサイトにリンク)

荷物を預ける際、ラベルと一緒に学校の受入許可証のコピーを一緒に提出しましょう。また、ラベルの作成時に税関告知欄に「personal belongings – for study abroad」と明記しておくと安心です。

注意その3 HSコードの入力

フランスを含むEU加盟国等宛てに国際郵便を送る場合、送る物ごとに6けたのHSコードを入力することが強く推奨されています。

HSコード類の例(日本郵便ウェブサイトにリンク)

最初はHNコードを入れずに郵便局に提出しましたが、郵便局のスタッフに「絶対入力しておいた方がよい」とアドバイスを受けました。入力がないと荷物が返送されるなど、トラブルに巻き込まれる可能性高いようです。

ステップ3 梱包

荷物を安全にフランスまで運ぶためには、梱包がとても重要です。船便の場合、数か月単位で長い輸送と重圧に耐える必要があります。

段ボールのサイズのはかり方

国際小包でもEMSでも、上述のとおりサイズに上限があります。また、サイズのはかり方は3辺の合計ではなく最大の長さ+(その他の横周×2)となるので、大きな荷物を送る場合は注意が必要です。

当初、「最大の長さ」を間違えて160サイズのダインボールで梱包し、郵便局のスタッフも間違えて一度受け付けてもらいましたが、数日後、通関手続きで引っかかって返送され、段ボールを買いなおし&もう一度荷造りをする羽目に…。

緩衝材で埋め尽くす

段ボールの中に小さなものを区分けする小さな段ボール、新聞紙やプチプチ、現地の旅先で使いまわせそうな使用済みタオルなどの布類を用意しました。隙間があると箱が潰れて強度が弱まるので、箱と箱の間などすべての隙間に緩衝材を入れました。

重さのバランスを意識

衣類や生理用品などの軽いものは上部に、コートや食器などの重いものは下に入れましょう。

段ボールは布テープで厳重に梱包

開閉部分や四角をしっかり補強しましょう。

フランスに到着後は自分で段ボールを階段で運ぶ可能性がありますので、持ちやすさも考えて詰めると良いでしょう。

ステップ4 発送

ラベルを作成し、梱包が終われば発送準備完了です。ここまでしっかりできていれば、問題なく預かってもらえるはずです。

ラベルの出力が難しければ、郵便局の窓口にラベルの番号を伝えましょう。また、荷物が多い場合は集荷の依頼が可能です。

終わりに

海外に荷物を送る手続きはルールが厳しく煩雑です。私自身ラベルを何度か作り直し、段ボールのサイズを間違えて荷造りをし直したりとかなり手間暇かかりました。

また、追跡サービスはありますが、フランスに到着してからの追跡は日本郵便のサイトでは追えなくなることが多いです(フランス到着後は現地の郵便局La Posteのサイトで確認できます)。

生活用品などはフランスで調達できますし、送先に届かないリスクは日本よりも高く、梱包のごみやコストが発生するので、荷物の発送は個人的に必要最低限での利用をおすすめします。