Last Updated on 2025年12月21日

フランスに行ったらやりたいことのひとつが、ワイン作りをすること。

そんな淡い夢がついに叶いました。

10月末の5日間ほど、学校の秋休みを利用してボルドー地方コート地区にあるワイナリーに滞在しました。

今回はWWOOFという制度を利用。滞在中はワイン作りや畑仕事のほか、市場に回っていないワインの試飲、地元生産者や他のWWOOFersとの交流など、普通の見学だけでは体験できない、フランスの田舎のぶどう農家での暮らしを味わうことができました。

この記事では、ワイナリーでの滞在レポとWWOOFについてご紹介します。

Contents

滞在したワイナリー

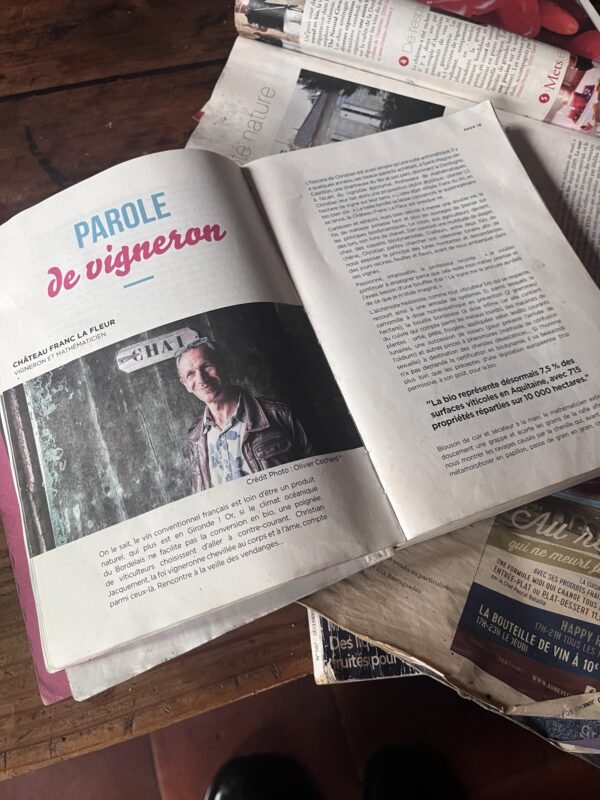

今回滞在したのはボルドー地方のコート地区にある、ビオディナミ農法でAOCコートド・ボルドー を手がけるChâteau Franc La fleur(シャトー・フラン・ラ・フルール)。

※ビオディナミ農法 : 人智学者ルドルフ・シュタイナーが提唱した、植物の生命力を自然界のエネルギーで活性化する農法。

シャトー・フラン・ラ・フルール(Château Franc la Fleur) ※公式サイトより抜粋

ボルドーのAOC「カスティヨン・コート・ド・ボルドー」を生産する家族経営のワイナリー。

畑の面積は1.5ヘクタール。2001年に植樹、創設以来一貫して有機農法を実施。栽培しているブドウ品種はメルロ70%、カベルネ・ソーヴィニヨン20%、カベルネ・フラン10%。

初ヴィンテージは2004年、収穫はすべて手摘みで行われ、収穫後に3回の選果を経て、手作業で醸造タンクへと移す。

発酵は容量16〜25ヘクトリットルのステンレスタンクで行われ、アルコール発酵中は1日2回、手作業でピジャージュ(果帽を押し沈める作業)を行う(※私の滞在時はルモンタージュを実施)。

約3週間のマセラシオン(醸し)の後に12〜24か月間、225Lまたは400Lの樽で熟成。熟成期間はヴィンテージにより異なる。

ぶどうのほか、クコの実(ゴジベリー)もビオディナミ農法を取り入れています。

このシャトーのホストは常に手巻きの煙草を加え、数学者の肩書きを持つミステリアスなイケおじのクリスチャン。

タンデムのプロフィール画像もこの写真とのこと

シャトーの庭にはたくさんの羊や鶏がいます。家の中には13歳の猫のミネットも。

おおまかな一日の流れ

滞在中の大まかなスケジュールは以下のとおりです。

8:00頃 起床 、身支度、衣類の洗濯など

10:00頃 前夜の片付け、朝食(コーヒーやパンなどの軽食)

11:00頃 1回目のルモンタージュ、剪定

13:00頃 昼食準備、休憩

14:00頃 昼食

15:00頃 剪定、加工食品づくり

18:00頃 ルモンタージュ、夕食準備、テイスティング

21:00頃 夕食、団らん

24:00頃 就寝(チェス組は深夜2〜3時まで!)

主な作業内容

ワイン作りに関することのほか、クコの実の手入れなどもさせてもらいました。

ルモンタージュ

この秋に収穫し、大きなステンレスタンクで発酵中の果汁をタンクの下から汲み上げ、上から流しかける工程。ぶどうの果皮の色素や香りを引き出す重要な作業です。毎回ぶどうの果汁をワイングラスに注ぎ、皆で回し飲みし、泡や香りの変化で発酵の進み具合を判断しました。

挿し木の仕込み

畑から伐ってきたブドウの枝を分割し、表面を均して地に根付くよう切り込みを入れました。ぶどうは生命力があるので、土に挿すと根を生やすそうです。

クコの実の収穫

真っ赤に熟れた実をやさしく摘んでいきます。アメリカから来たWWOOFerいわく、アメリカでは抹茶と並んでスーパーフードのような存在だそう。生のクコの実は苦味と酸味があって、不思議な感触でした。

クコの木の剪定

クコは成長が早く、枝の整理が欠かせません。農園では毎日数時間、ハサミと紐を持って枝を整える作業を行いました。

加工品作り

収穫したクコの実を大きな鍋に煮詰めてコンフィチュールを作りました。ジャムを詰めてキャップを閉め、冷めたら手作業でラベルを貼ります。シンプルながら集中力のいる工程でした。余ったコンフィチュールは朝ごはん代わりにパンと一緒にいただきました。

9月末に収穫を終え、冬に入る時期だったため、ぶどうの木の手入れや醸造など、ワインづくりに関する作業は限られていました。

田舎暮らしをしてみて

短い間ですが、ファームステイを通して様々な人に出会い、様々な経験を得ました。

そのうちのいくつかをご紹介。

自然に寄り添う

ここで印象的だったのは、ワイン作りよりもここでの暮らしぶり(謎の多いホストの実態)です。

口数の少ないホストのクリスチャンは、いつも火が燃える暖炉のそばに腰掛け、朝は大きくて可愛らしいカフェオレボウルに並々注いだカフェコオレを飲み、ぼろぼろのビオディナミの本を読みこんでいました。

一旦外に出ると、鶏たちが一斉に寄ってきます。

便利なものに頼る、効率的に作業をするという考えはない。

ここでは農場だけではなく、自分たちも自然に沿った生活を送り、また、自然に近いものを選ぶ。

たとえば、洗剤や家電製品の利用は最小限。

使えるものは命が尽きるまで最大限使う。

寒くなったら暖炉に火を灯して温める。燃えるごみはすべて暖炉へ。

食べ物を温める時はオーブンを利用。電子レンジはそもそもない。

食べ残しはすべて動物のエサにする。

外が明るくなったら起床する。夜は眠くなったら寝る。

チェスが楽しければ、遊ぶ(ホストは他のWWOOFerたちと大分遅くまで楽しんでいた模様)。

通っているビジネススクールでは「オーガニック」「サステナブル」という言葉が頻発しますが、それは現代の産業ががそれらの概念と反対の世界にあるからこそ。

でも、ここではそれらは単なるマーケティング用語ではなく、口に出さずとも、「自然によりそう」というシンプルな形で反映されていました(なんとも表現し難い)。

フランス流のソワレを体験

ある日、夕ご飯の支度を手伝っていたら、ホストの友人がやってきました。

リビングでワインを開けてアペロ時間。ホストも料理の手を止めて話に花を咲かせます。

オーブンにいれた肉料理が焼けたのは、アペロが始まってから数時間後の21時過ぎ。

お肉が焼けるのを待っている間にホストの友人がキッチンに立ち、白米を炊き始めました。その間、オーナーはリビングのソファに腰掛けてワインを飲んでいる。

これが普通のことなのかわかりませんが、ここでは招かれた人も積極的にキッチンに立つのが自然なようです。

日本では、キッチンに立つのは家主の役割だと思いますが、ここでは皆で一緒に、時には客が立つスタイルです。もちろん、私たちWWOOFersも自由にキッチンを使います。

テーブルを囲んでワインを片手にすると、サルコジの話から日本のコンビニまで、話題は尽きませんでした。

頑張ったごぼうびは…

ワイナリーでの滞在の楽しみはやはり、ワインが身近にあることです。

私が滞在していた期間にWSET勉強中のソムリエがおり、よく一緒にテイスティングをさせてもらいました。

また、できるだけワインをいただける機会が欲しい…という下心を必死に隠しながら、積極的に手伝いをしました。

いつも台所やリビングが昨晩の夕食後のまま放置されていて、食器やワイングラス、残飯にハエやちいさな虫が沸いていたので、早起きの私がいつも片付けていました。

それをみていてくれたかどうかはわかりませんが、ありがたいことに、最終日とその前日の夜は自慢のワインをいくつも開けてくれました。同じラインの異なるヴィンテージ、全く同じワインで開栓からしばらく経ったものと開栓直後のものなど。

ワインはビオディナミ農法で作られたものだからか、どれだけ飲んだ日も悪酔いや二日酔いは全くありませんでした。

これも働きながら暮らすWWOOFならではのごぼうびです。

WWOOFとは?オーガニック農家で手伝いながら暮らす

今回私が利用したWWOOF(ウーフ、World Wide Opportunities on Organic Farmsの略称)は、オーガニック農家に滞在しながら農作業の手伝いをする制度です。

滞在費用はかからず、宿泊と食事を提供してもらう代わりに農作業を手伝うスタイルです。

登録方法と会費

- 公式サイト(フランス):wwoof.fr

- 年会費:25ユーロ(フランス国内で1年間有効)

会員登録は国ごとに行います。もしこの制度を利用してフランスのワイナリーに滞在後、イタリア(フランス以外の国)のワイナリーに滞在したい場合、国ごとに別途会員登録と年会費の支払いが必要です。

WWOOFのホスト(農家)の検索は会員になる前でもできますが、予約や問い合わせには会員登録が必要です。

日程や作業など条件に合うホスト(農家)を探し、直接メッセージを送って滞在日程や集合場所等を調整していきます。

持ち物リスト

ワイン好きにはたまらない経験ができるWWOOFですが、忘れてはいけないのは、WWOOFでの滞在、つまりファームステイはホテル滞在ではなく、あくまで農作業のお手伝いであること。

食事と寝る場所は提供されますが、暮らすための環境は自分で整える必要があります。以下は持っていくとよいものです。

- 農作業のための支度(作業着・防水軍手・長靴・防水具・日除け帽)

- 洗剤(手洗い時にあると便利)

- タオル数枚(支給されない、またはあまり清潔でない場合あり)

- ハンガー(干す場所はあっても、洗濯物をかけるものがないことも)

- 日本のお土産(折り紙やお菓子など、自由時間に会話のきっかけにあると便利)

- ウェットティッシュ・ライト

WWOOF体験の魅力と注意点

魅力

- 各地のオーガニックワイナリーからホストを選べる

- リアルなワイン作り(農業)を体験できる

- ホームステイを通じ、現地の人の暮らしを体験できる

- 市場に出回っていない貴重なワインをいただく機会も

- 日常で使われているフランス語を学べる

- オーガニックやサステナブルな生き方を学べる

注意点

- 力仕事が多い

- 作業着等は必須

- 室内に虫がいたり、寝具があまり清潔ではない場合あり

- 農園によって仕事内容や生活環境が大きく異なる模様

- ホストとのコミュニケーションについて、あらかじめホスト紹介ページでホストの使用言語をチェックすること

終わりに ビオワインの作り手の生活

しとしとと振り続ける雨の音、鶏の鳴き声で始まる朝。

ルモンタージュ中、グラスにぶどう果汁を注いで耳を傾けると、ぱちぱちと弾ける音がする。色はまだ明るい紫色で味もちょっと苦くても、確実に発酵が進んでいる。

毎晩ワインを開けて、ゆったり楽しむ長い夜。

WWOOFでの体験は単なるワイン造りや農業経験にとどまらず、ワインを手がける人たちの暮らしや考えに触れることができました。

ぶどうの木が芽吹く頃、また参加してみようと思います。